搜索结果: 1-15 共查到“光学仪器及技术 系统”相关记录924条 . 查询时间(1.062 秒)

中国科学院科学家构建近全球地表太阳辐射高精度监测系统(图)

太阳 辐射 监测系统

2025/4/13

2025年4月1日,中国科学院空天信息创新研究院研究员胡斯勒图和石崇等,联合国家卫星气象中心、中国科学院国家空间科学中心、中国科学院大气物理研究所、日本东海大学、日本东京大学、日本千叶大学、法国里尔大学、英国气象局等科研人员,构建了基于国际上最新一代地球静止卫星的多星组网地表太阳辐射观测(GSNO)系统,建立了多源异构卫星观测遥感模型,实现了近全球尺度地表太阳辐射最高时空分辨率的探测能力,并同步提...

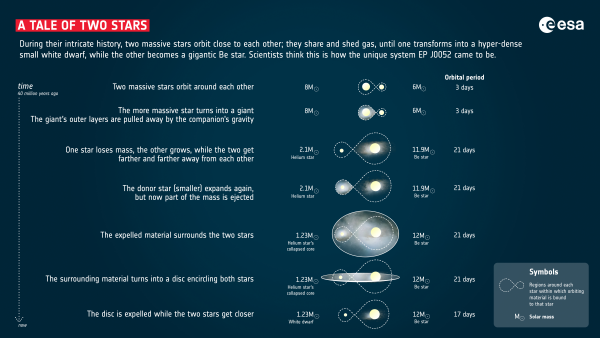

“中国科学院天关”卫星捕捉到罕见的X射线双星系统(图)

卫星 X射线 辐射

2025/2/22

2024年5月27日,“天关”卫星搭载的宽视场X射线望远镜在邻近星系即小麦哲伦云内,捕捉到来自一对罕见天体的短暂且高能量的X射线辐射事件,并利用搭载的后随X射线望远镜进行定向观测,获取了源爆发期间更详细的X射线信息。这一发现为探索大质量恒星的相互作用与演化开辟了新途径,印证了“天关”卫星在捕捉宇宙中转瞬即逝的新型X射线源方面的能力。2月19日,这一成果作为欧洲航天局首篇基于“天关”卫星数据主导的论...

功率器件是实现电能变换和控制的核心,被誉为电力电子系统的心脏,是最为基础、最为广泛应用的器件之一。随着硅(Si)基功率器件的性能逼近极限,以碳化硅(SiC)为代表的第三代半导体材料,以禁带宽度大、击穿场强高、饱和电子速度快等优势,可大幅提高空间电源的传输功率和能源转换效率,简化散热设备,降低发射成本或增加装载容量,功率-体积比提高近5倍,满足空间电源系统高能效、小型化和轻量化需求。

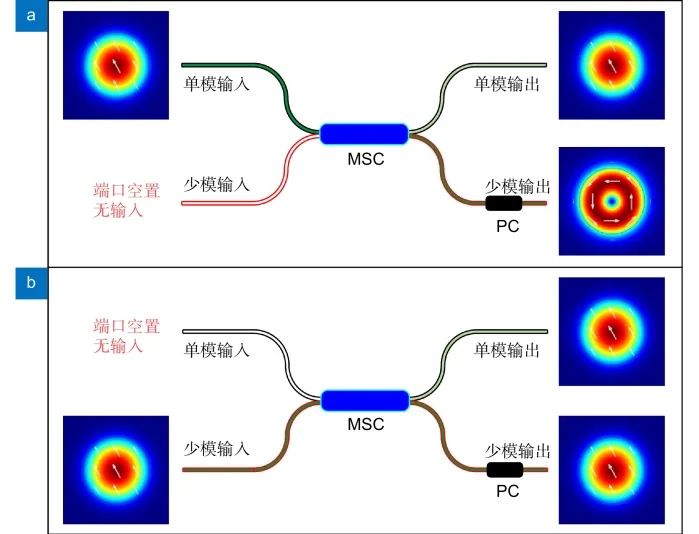

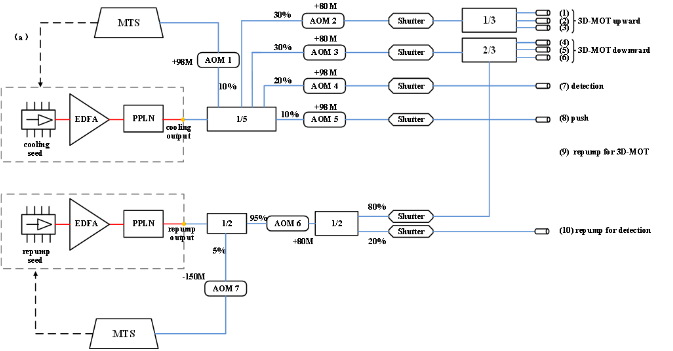

中国科学院国家授时中心研制出全光纤铷原子喷泉守时钟光学系统(图)

原子 光学系统 热力

2025/2/21

20-25年1月20日,中国科学院国家授时中心张首刚研究员带领的课题组,研制出全光纤铷原子喷泉守时钟的光学系统,能够减小对热力环境的敏感性,保障了铷原子喷泉守时钟不间断运行。

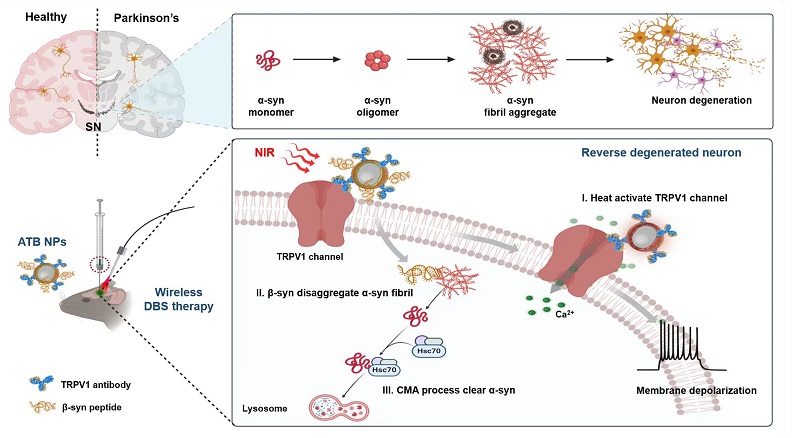

国家纳米科学中心陈春英团队在无线深度脑刺激纳米系统治疗帕金森病方面取得新进展(图)

陈春英 纳米 系统 治疗

2025/2/27

2025年1月16日,国家纳米科学中心陈春英院士团队在基于纳米颗粒的无线深度脑刺激系统治疗帕金森病方面取得重要研究进展。相关成果以“A Nanoparticle-Based Wireless Deep Brain Stimulation System that Reverses Parkinson’s Disease”为题,发表在《科学进展》(Science Advances,2025,11,ea...

中国科学院合肥物质科学岛团队通过两步解耦系统实现生物质衍生分子的高效转化(图)

系统 分子 纳米材料

2025/1/16

2025年1月15日,中国科学院合肥物质院固体所环境与能源纳米材料中心尹华杰研究员团队在5-羟甲基糠醛高效转化为2,5-呋喃二甲酸方面取得新进展。相关研究成果发表在Angewandte Chemie International Edition上。

材料的声子色散曲线(晶格振动频率与动量空间中波矢的关系)是描述晶格振动规律的重要图像,在理解材料的热传导、超导性质和结构相变等机制中发挥着关键作用。直接测量声子色散曲线要求测量手段具有高动量分辨能力,以区分不同波矢下的振动频率差异。早期研究者利用非弹性X射线/中子散射谱、高分辨反射式电子能量损失谱等技术对材料中的声子色散关系进行了大量研究。然而,由于入射源波长的限制,对局域纳米结构进行高空间分辨的...

由于具有独特的光、电、磁、机械等性能,低维纳米结构材料在纳米器件制备中具有广阔的应用前景。2024年来,中国科学院计算机网络信息中心高性能计算部对吉林大学吕中元/朱有亮团队进行了持续的技术支持,完成了用户自研分子动力学模拟软件PYGAMD/GALAMOST在“东方”超级计算系统上的移植与优化,有力的保障了用户团队对不同结构和形态低聚物形成过程的研究,帮助研究人员通过系列反应力场动力学模拟深入探讨低...

上海微系统所在石墨烯导热膜尺寸效应研究方面取得进展(图)

电子器件 系统 纳米材料

2024/8/28

石墨烯导热膜是电子器件和系统重要的热管理材料。2024年6月26日,中国科学院上海微系统与信息技术研究所纳米材料与器件实验室丁古巧团队在石墨烯导热膜尺寸效应研究方面取得重要进展。通过建立亚微米-微米氧化石墨烯原料横向尺寸与导热膜热导率之间的联系,该工作深化了3000 ℃ 高温下氧化石墨烯组装体还原重组过程的理解,为组装石墨烯等二维材料构建高性能宏观体提供了新思路。

上海微系统所实现超高速、光子数可分辨光量子探测器(图)

光子 量子探测器 纳米

2024/8/28

2024年6月6日,中国科学院上海微系统所李浩、尤立星团队,利用三明治结构超导纳米线、多线并行工作的方式实现最大计数率5GHz、光子数分辨率61的超高速、光子数可分辨光量子探测器,相关成果以“Superconducting single photon detector with speed of 5 GHz and photon number resolution of 61”为题于2024年5月...

上海微系统所在薄膜荧光传感器研究方面取得进展

薄膜 荧光传感器

2024/4/11

2024年4月9日,中国科学院上海微系统与信息技术研究所研究人员在薄膜荧光传感器研究方面取得进展。该研究为制备优异的薄膜荧光传感器提供了有效策略,对荧光传感与气体吸附的协同过程进行了实验验证与理论计算阐释。相关成果以Fluorophor embedded MOFs steering gas ultra-recognition为题,发表在《先进功能材料》(Advanced Functional Ma...

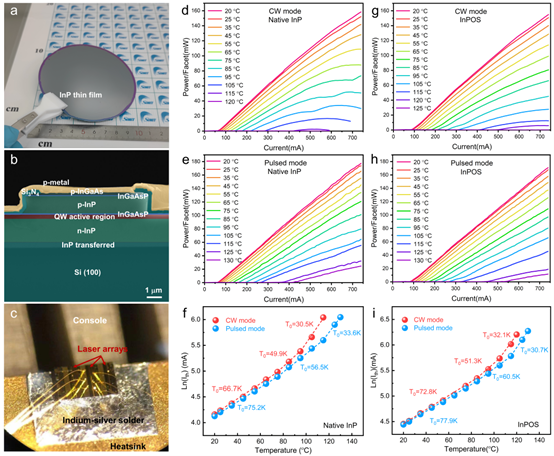

上海微系统所在硅基磷化铟异质集成片上光源方面取得重要进展(图)

硅基磷化 铟异质集成 单晶薄膜

2024/3/16

2024年3月13日,中国科学院上海微系统与信息技术研究所异质集成XOI团队,在通讯波段硅基磷化铟异质集成激光器方面取得了重要进展。基于“离子刀”异质集成技术成功制备出高质量4英寸硅基InP单晶薄膜异质衬底(InPOS),并进一步制备了性能优异的晶圆级硅基1.55 mm通讯波段法布里-珀罗腔(FP)腔激光器,得益于高质量的硅基磷化铟单晶薄膜,器件连续波(CW)模式下单面最高输出功率达155 mW且...